情報が溢れる現代、大量の資料やデータから必要な情報を見つけ出し、理解を深めるのは大変な作業です。

【最強AI】との呼び声も高いGoogleのNotebookLMは、そんな悩みを解決する強力な味方。あなたがアップロードした資料だけに特化して応答する、まさに「あなた専用のAIアシスタント」です。

この記事では、NotebookLMの基本から活用法、Plus版との違いまで、その全貌を分かりやすく解説します。

NotebookLMとは? – あなた専用のAIアシスタント

NotebookLMは、Googleが開発したAIを活用した研究・執筆ツールです。

一般的なAIチャットボットが広範なインターネット情報から回答を生成するのに対し、NotebookLMはユーザーがアップロードした資料(ソース)のみに基づいて回答を生成する点が最大の特徴です。

これにより、インターネット上の不確かな情報に惑わされることなく、手元の資料に関する正確な情報を引き出すことができます。

なお執筆時現在では、Gemini 2.0 Flash Thinkingモデルが実装されているようです。

~RAG技術で実現する高精度 ~

この仕組みは、RAG(Retrieval-Augmented Generation) と呼ばれる技術に基づいています。

RAGは、大規模言語モデル(LLM)が回答を生成する際に、まず指定された情報源(この場合はアップロードされた資料)から関連情報を検索(Retrieval)し、その検索結果を踏まえて回答を生成(Generation)する技術です。

NotebookLMはこのRAGを採用することで、ユーザーが提供した特定の情報源に基づいた、文脈に沿った信頼性の高い回答を実現しています。

回答には必ず引用元が示されるため、情報の出所をすぐに確認できるのも安心なポイントです。

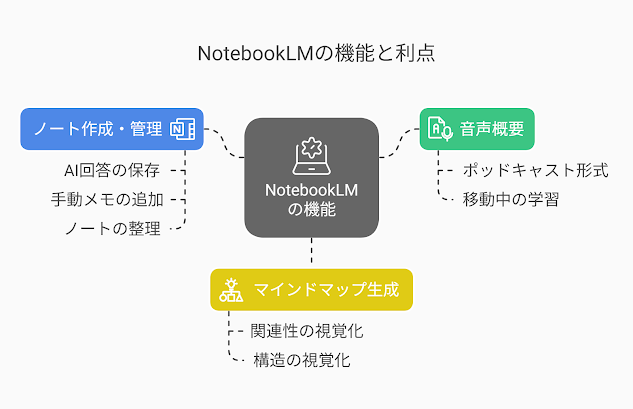

NotebookLMの主な機能 – 情報活用の可能性を広げる

NotebookLMは、単なる情報保管庫ではありません。アップロードした資料を最大限に活用するための多彩な機能を備えています。

~多様な形式に対応するドキュメント管理~

PDF、Googleドキュメント、テキストファイル、Markdownはもちろん、ウェブサイトのURLや、文字起こしがあればYouTube動画、音声ファイルまで、様々な形式のファイルをソースとしてアップロードできます。

無料版でもノートブックごとに最大50個、Plus版なら最大300個のソースを扱えるため、大量の資料を一元管理できます。

~資料と対話する – 質問応答機能~

アップロードした資料の内容について、自然な言葉で質問できます。

「この資料の要点は?」「〇〇について説明している箇所はどこ?」といった質問に対し、NotebookLMは資料に基づいて回答を生成し、該当箇所を引用付きで示してくれます。

資料の内容に基づいた質問候補を自動生成してくれる機能もあり、深い理解を助けます。

~コンテンツ生成もおまかせ – スタジオパネル~

資料の内容を元に、要約、概要ドキュメント、FAQ、学習ガイド、タイムラインなど、様々な形式のコンテンツを自動生成できます。

レポート作成の下書きや、複雑な情報の整理に役立ちます。目次作成や、作成したノートに対する批評を生成する機能もユニークです。

なお、NotebookLMは無料版のGmailアカウントがあれば誰でも使うことができます。

口述しますが、基本的な機能は有料版(NotebookLM Plus)と変わりませんので、無料版でも十分かもしれません。

なお無料版であっても、NotebookLMのページの真ん中下の方に

【Google はお客様のプライバシーを重視しており、NotebookLM のトレーニングに個人データを使用することはありません。NotebookLM は個人データ(アップロードしたソース、クエリ、モデルからの回答)をトレーニングに使用することはありません。】

と明記されていますので、比較的安全に使えるのではないでしょうか。

その他の便利な機能

- 音声概要(オーディオ オーバービュー): 資料の概要をAI音声によるポッドキャスト形式で生成(現在:日本語未対応)。移動中などの「ながら学習」に活用できます。

- ノート作成・管理: AIの回答をノートとして保存したり、手動でメモを追加したりできます。ノートを結合、要約、整理することも可能です。

- マインドマップ生成: ソースを入れると自動でボタンが表示され、クリックするだけで関連性や構造を視覚化したマインドマップを生成できます。(個人的にはFelo AIのマインドマップのように、もう少しカラフルな方が見やすいとは思いますが。)

これらの機能により、情報のインプットから整理、アウトプット作成まで、一連のプロセスを効率化できます。

NotebookLM Plusとの違い – より高度な使い方へ

NotebookLMは無料でも十分に強力ですが、さらに高度な機能や利用制限の緩和を求めるユーザー向けに「NotebookLM Plus」が用意されています。

~機能と利用制限の比較 ~

主な違いを表にまとめました。

| 機能 | NotebookLM (無料版) | NotebookLM Plus |

| ノートブック数 | 最大 100 個 | 最大 500 個 |

| ノートブックあたりのソース数 | 最大 50 個 | 最大 300 個 |

| ソースの単語数制限 | 50 万語 | 50 万語 |

| 1日あたりのチャットクエリ数 | 最大 50 回 | 最大 500 回 |

| 1日あたりの音声生成数 | 最大 3 回 | 最大 20 回 |

| チャットのみのノートブック共有 | 不可 | 可能 |

| カスタムチャットスタイル | 不可 | 可能(例: ガイド、アナリスト / 長め、短め) |

| ノートブック分析 | 不可 | 可能 |

| 利用可能範囲 | 個人用 Google アカウント | Google One AI Premium, Google Workspace, Google Cloud |

【運用事例】NotebookLM Plusで税務情報整理を効率化

私自身が実際にNotebookLM Plusを活用している例として、税務情報のキャッチアップがあります。

週刊の税務情報をPDF化してNotebookLM Plusにアップロードし、ブリーフィングドキュメント機能を使って内容を要約してもらいます。

~時間効率と知識吸収のトレードオフ ~

全ての記事を読むのに大体5時間前後かかるところを、NotebookLM Plusを使えば1時間程度で概要を掴むことができます。

もちろん、吸収率は100%ではなく60%程度になる感覚ですが、削減できた4時間を別の専門書の学習やブログ執筆といった別の作業に充てることが可能です。

「省略せずにまとめて」とプロンプトで指示し、気になった箇所や複雑な資産税関連などは、必ず元の資料(原紙)に戻って確認するようにしています。

NotebookLM Plusの画面左にあるソース一覧からも確認できますが文字列ですので、やはりフォーマットされた原紙の方が見やすいと感じます。

一人税理士事務所では時間や費用などのリソースどこに割くかの判断が重要ですが、情報収集の効率化には非常に有効です。

また、Gemini Deep Researchや検索型AIのFelo AIとの合わせ技も良く使います。

Deep ResearchやFelo AIを使ってリサーチして、その内容をNotebookLMに入れて要約・質問して回答させることをすれば、全自動リサーチ→問い合わせBotが一瞬で作れます。

Deep Researchの過去の記事を貼っておきます。

他のツールとの比較 – Notion AIやEvernoteとの違いは?

AIを活用したノート作成・ドキュメント分析ツールとしては、Notion(Notion AI搭載)やEvernoteなども有名です。

これらのツールも高機能ですが、NotebookLMには直観的に使いやすい仕様であること、無料のGmailアカウントを持っている人が多いことから、ある程度誰でも気軽に始めることができると思います。

まとめ

NotebookLMは、Googleが提供する革新的なAI搭載の研究・執筆支援ツールです。

ユーザーがアップロードした資料のみを情報源とし、RAG技術によって信頼性の高い回答やコンテンツ生成を実現します。

PDF、ドキュメント、Webサイト、さらにはYouTube動画や音声ファイルまで、多様な形式の情報を効率的に処理し、質問応答、要約、マインドマップ生成などの機能で深い理解を助けます。

無料版でも十分に強力ですが、より高度な共有機能や利用制限の緩和が必要な場合はPlus版が用意されています。

情報収集や分析、学習、執筆活動を行うすべての人にとって、NotebookLMは生産性を飛躍的に向上させる可能性を秘めたツールです。

まずは身近な資料を何でもアップロードして、その実力を体験してみてください。

税理士 今北有俊