「生成AIにうまく指示が出せない…」と感じていませんか?AI関連の勉強をするときはYouTubeが多いのですが、YouTuberがAIに長文で役割を与え、自在に操っているのを見て真似てみるものの、結局自分が使うのは「〇〇って何?」のような短文の質問ばかり。そんなモヤモヤを私も抱えていました。

しかし、Google公式のAI実践講座「Google Prompting Essentials」を修了したことで、私のAIスキルはまさに別次元へと進化しました。この記事では、AIを単なる検索ツールから、あなたの能力を拡張する強力なパートナーへと変える、プロンプト作成の神髄を、私の体験を交えながら徹底的にレビューします。前回の「Google AI Essentials」と対になる講座(Google AI Essentialsの記事はこちら)です。こちらも非常におススメです!!

Google Prompting Essentialsとは?AIを「使いこなす」ための対話術

Courseraで提供されているGoogle公式認定講座「Google Prompting Essentials」。これは、生成AIのポテンシャルを最大限に引き出すための「プロンプト(指示文)」作成スキルを体系的に学べる画期的なプログラムです。

この講座の核心は、「誰でもAIとの対話術を習得し、AIを『使う』から『使いこなす』段階へ引き上げる」点にあります。特定のAIツールに限定されない、普遍的なプロンプティングの考え方を身につけることを目指します。そのため、私は普段はGeminiなのですが、ChatGPTや他の生成AIを使われている方にもおススメです。

これまで「〇〇って何?」といった短い質問しかしてこなかった方も、この講座を受ければ、AIに的確な役割を与え、背景を伝え、望む形式でアウトプットを出させる、高度なコミュニケーションが可能になります。まさに、AIを単なる道具から、あなたの意図を深く理解してくれる有能なアシスタント、さらには創造的なパートナーへと変えるための講座なのです。

前回の記事のGoogle AI Essentialsと同様に、コースを修了すると、Googleからの修了認定証が発行されます。これは公的な資格ではありませんが、自身のスキルと学習意欲を客観的に示す良い材料になります。バッジももらえます。

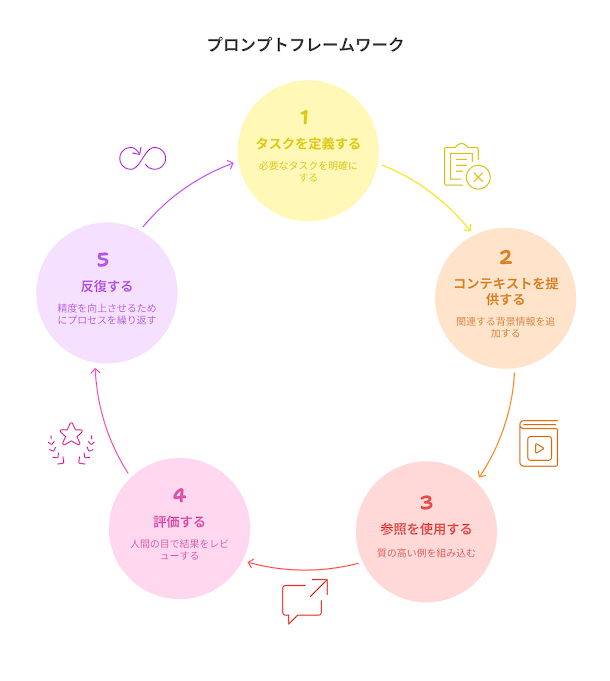

講座の核心!最強のプロンプトフレームワーク「T.C.R.E.I.」徹底解説

この講座で最も重要なのが、Googleが提唱するプロンプトフレームワーク「T.C.R.E.I.」です。これは「Thoughtfully Create Really Excellent Inputs」の頭文字を取ったもので、以下の5つの要素で構成されています。

Task(タスク):何をさせるか明確に

AIに何をしてほしいのか、具体的かつ明確に指示します。「あなたはプロのマーケターです」といった役割(ペルソナ)や、「箇条書きでまとめてください」といった出力形式(フォーマット)を指定するのがコツです。

- 悪い例: レポートを要約して。

- 良い例: あなたは経営コンサルタントとして、添付の営業レポートを3つの短いパラグラフで要約してください。要約には「目標」「現在の進捗」「課題と次のステップ」を含めてください。

Context(コンテキスト):背景情報で意図を伝える

なぜこのタスクが必要なのか、最終的な目標は何か、といった背景情報を伝えることで、AIの理解度が格段に上がります。これにより、より文脈に沿った、精度の高い回答が期待できます。

- 例: 「新入社員向けの研修資料を作成したいので、専門用語は使わずに、中学生でもわかるように説明してください。」

References(参照):手本を示して質を高める

AIに理想的なアウトプットの例(テキスト、画像、過去のやり取りなど)を見せることで、あなたの期待するトーンやスタイル、構成を模倣させることができます。

- 例: 「この商品紹介文のような、情熱的でユーザーの心に響く文章で、新製品のプレスリリースを作成してください。[参考記事のURLを提示]」

Evaluate(評価):人間の目で厳しくチェック

AIの回答は、時に誤った情報(ハルシネーション)を含むことがあります。生成された内容が正確か、偏りがないか、必ず人間の目で批判的に評価する「ヒューマン・イン・ザ・ループ(前回の記事で詳しく説明しています)」の姿勢が不可欠です。鵜呑みにせず、ファクトチェックを怠らないようにしましょう。

Iterate(反復):対話を重ねて精度を上げる

一度で完璧な答えが得られなくても問題ありません。最初の出力を元に、「もっと簡潔に」「この部分を詳しく」といった追加指示を出し、対話を繰り返すことで、アウトプットを理想に近づけていくことができます。同じチャット内で反復するのがポイントです。

明日から実践!講座の4ステップで学ぶ具体的なスキル

本講座は4つの章で構成され、段階的にプロンプティングスキルを習得できます。

第1章:プロフェッショナルなプロンプトを書くには(Start Writing Prompts like a Pro)

まずは基本から。「誰が、何を、なぜ、どのように」といった効果的なプロンプトの基本構成要素と、前述のフレームワーク「T.C.R.E.I.」の重要性を学び、漠然としたお願いから脱却します。

第2章: 日々のタスクに使えるプロンプトをデザインする(Design Prompts for Everyday Work Tasks)

学んだ基礎を応用し、メール作成、議事録の要約、ブレインストーミングなど、日常業務で即使えるプロンプト設計を学びます。文章のトーン(丁寧、カジュアルなど)を自在に操るテクニックもここで習得します。

第3章:データ分析とプレゼンテーション作成をスピードアップする(Speed Up Data Analysis and Presentation Building)

応用編として、大量のデータから洞察を抽出したり、複雑なスプレッドシートの数式を解説させたりする方法を学びます。プレゼンの構成案作成からスピーカーノートの準備まで、資料作成の時間を大幅に短縮するスキルが身につきます。

第4章:AI をクリエイティブ/プロフェッショナル パートナーとして活用する(Use AI as a Creative or Expert Partner)

最終章では、AIに面接官や専門コンサルタントといった役割を与えて対話する「AIエージェント」の作成や、複雑なタスクを複数のプロンプトで連携させる高度なテクニックを学びます。AIを単なる道具ではなく、思考を深めるためのパートナーとして活用する方法を習得します。(他に非常に使えるテクニックがあったので、こちらはまた後日プロンプト講座の記事をup予定です。)

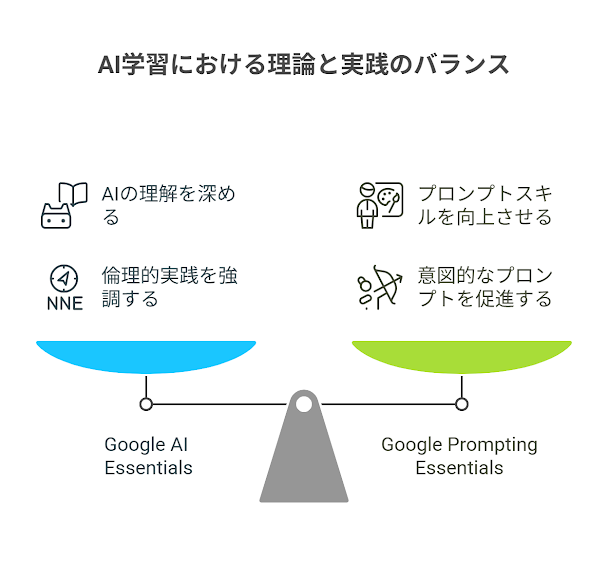

相乗効果でスキルを最大化!『基礎理論』と『応用実践』のセット受講が鍵

私が両講座の受講を終えて感じたのは、「Google AI Essentials」が『基礎理論』、「Google Prompting Essentials」が『応用実践』として、対になった学習サイクルを形成しているという事です。スキルを本物にするには、この両輪が不可欠です。

『基礎理論』編:Google AI Essentials

まず「Google AI Essentials」では、AIというツールの本質を深く理解するための土台を築きます。具体的には、「AIの成り立ち、特徴、実例や限界、そして責任あるAIの使用としてのヒューマンインザループアプローチ」を体系的に学びます。これは、単なる操作方法ではなく、AIを扱う上での原理原則や倫理観を身につける、極めて重要なプロセスです。この「基礎理論」があるからこそ、AIの回答を鵜呑みにせず、その限界を理解した上で、安全かつ責任ある活用が可能になります。

『応用実践』編:Google Prompting Essentials

そして、その強固な土台の上で次に学ぶのが、この「Google Prompting Essentials」です。まさに、「Google AI Essentialsで学んだことを基礎として、実際にChatGPTやGeminiのような生成AIにどのようにプロンプトを与えたらよいか」という、具体的な『応用実践』のスキルを磨く講座です。AIの特性やリスクを理解しているからこそ、プロンプトの一つ一つに意図を込め(または限界を理解した上で)、より高度で的確なアウトプットを引き出すことができるのです。

この『基礎理論』と『応用実践』の連携こそが、付け焼き刃ではない、本質的なAIスキルを育みます。この二つの相乗効果が、私のAIスキルを格段に別の次元へとレベルアップさせてくれたと断言できます。ぜひセットで受講し、この効果を実感してください。

まとめ:あなたのAIスキルを格段にレベルアップさせるために

Google公式講座「Google Prompting Essentials」は、生成AIとの関係性を根底から変え、あなたのスキルを飛躍的に向上させるターニングポイントとなる講座です。本記事で紹介したフレームワーク「T.C.R.E.I.」を意識するだけでも、AIへの指示は格段に的確になりますが、講座を通して体系的に学ぶことで、その効果は計り知れません。

特に、対となる講座である「Google AI Essentials」で『基礎理論』を学んだ上で、この講座の『応用実践』に臨むことで、あなたのAIスキルは確固たるものになります。

AIを最強のパートナーにして、この大航海時代ならぬ大AI時代を乗り切るスキルを次のレベルへと引き上げてみませんか。

CTA(Call to Action)

- この記事を読んで「Google Prompting Essentials」に興味が湧いた方は、ぜひCourseraの公式サイトで詳細をチェックしてみてください!

- 前回の記事【「Google AI Essentials」講座レビュー】も合わせて読むと、より理解が深まります。

- あなたが実践している面白いプロンプト活用術があれば、ぜひ下のコメント欄で教えてください!

税理士 今北有俊