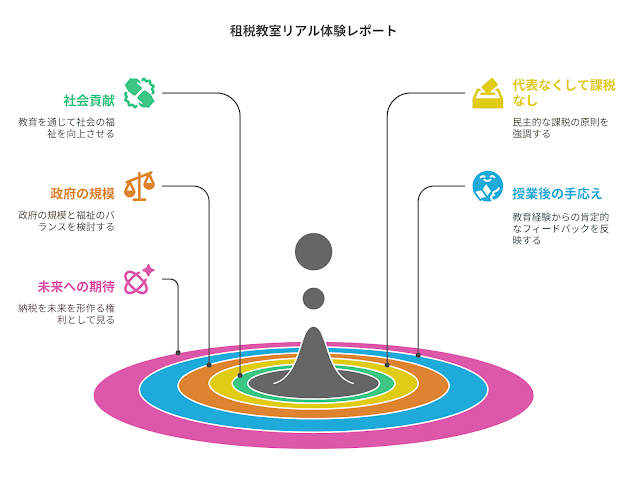

今回は税務やAI関連のトピックではありません。少し趣向を変えて、先日、税理士として大阪市西区の堀江中学校と花乃井中学校で「租税教室」の講師を務めてきた際の体験レポートをお届けします。

「税金って、どうして払わないといけないの?」

このシンプルな問いをテーマに、単に税の知識を「伝える」のではなく、未来を担う中学生たちが社会の一員として税のあり方を主体的に「考える」ことを目的とした授業です。本記事では、模擬選挙などを通して生徒たちと向き合ったリアルな教室の様子と、そこで伝えたかった「税を取られる」のではなく「税を支払う」ことの意味についてレポートします。

租税教室への想い

社会貢献への想い―「知識の貧困」の連鎖を断ち切りたい

税理士の社会貢献活動の一環として、小中学校や高校へ派遣される「租税教室」。税理士になった当初から、この活動に参加することは筆者の強い希望であり、長年の夢でした。なぜなら、税に関する知識だけでなく、その背景にある社会の仕組みを知ることは、子どもたちが将来、社会で自立していくために不可欠な力だと考えているからです。特に正しい知識を得ることができないのは「知識の貧困」だ、という想いがありました。

今回、近畿税理士会・西支部の活動として、ようやくその夢が実現。2025年7月1日に大阪市西区の堀江中学校、続く7月4日には花乃井中学校にて、それぞれ中学3年生のクラスで租税教室の講師を務めさせていただきました。さらに、今回は西税務署と共同で実施するという支部初の試みとなり、若手の税務署職員の方々にもご協力いただき、よりリアルで実践的な授業を目指しました。長年の念願がかない、感慨深い一日となりました。

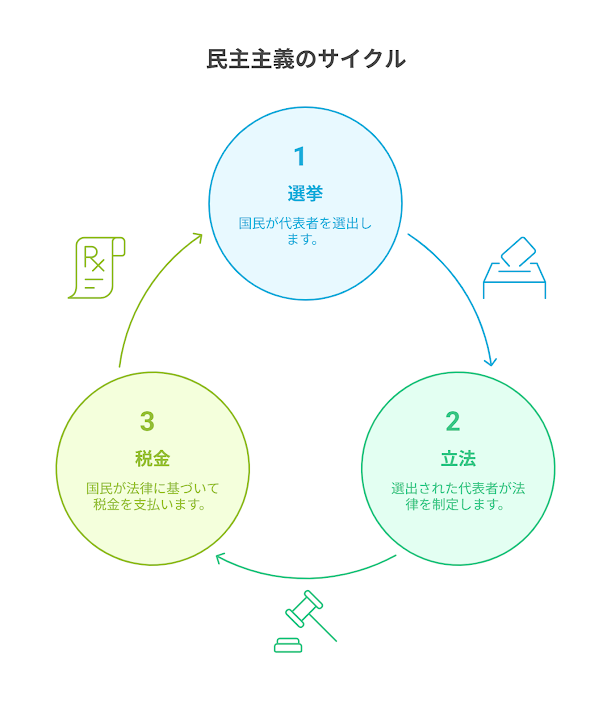

代表なくして課税なし(No taxation without representation.)

「取られる税」から「私たちの税」へ

この租税教室で、筆者が何度も強調したメッセージがあります。それは、税金を「一方的に取られるもの」から「自分たちの社会を創るための、私たちの税金」へと視点を変えることの重要性です。

歴史を振り返れば、かつての日本では税(年貢)は権力者が決めて徴収するものでした。しかし、世界的に見ても、アメリカのボストン茶会事件のように「代表なくして課税なし(No taxation without representation.)」という言葉をスローガンに、市民が税の使い道を決める政治への参加を求める動きが生まれます。これがアメリカ独立運動にも繋がった、民主主義の根幹をなす考え方です。

現代の日本では、国民が主権者です。私たちが選挙で選んだ代表者が、国会で議論を重ねて税金の使い道(予算)やルール(法律)を決めています。つまり、納税とは、この民主的なプロセスに参加し、社会を支える一員としての責任を果たす行為なのです。授業の冒頭では、答えを「教える」場ではなく、この大切な原則について、皆で「考える」場にしたい

という趣旨を伝えました。

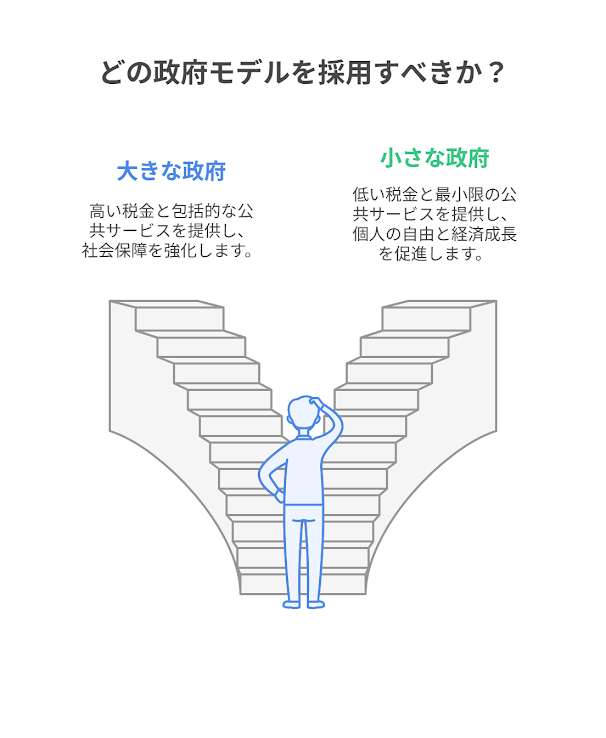

模擬選挙で体験する「大きな政府」と「小さな政府」

高福祉・高負担 vs 低福祉・低負担

税と民主主義の繋がりを体感してもらうため、授業の後半では「模擬選挙」を行いました。これは、生徒たちに国の未来の形を自分事として考えてもらうための、最も重要なパートです。

テーマは「大きな政府」と「小さな政府」。

税務署の若手職員の方に2つの政党の候補者役を演じてもらい、それぞれの政策を熱く語ってもらいました。

大きな政府(高福祉・高負担モデル)

- 主張: 税金は高いけれど、医療や教育、年金などの公共サービスが手厚い社会を目指す。(例:北欧諸国)

- メリット: 誰もが安心して暮らせる。

- デメリット: 国民の税負担が大きい。

小さな政府(低福祉・低負担モデル)

- 主張: 税金は安いけれど、公共サービスは最小限にし、民間の力で自由に競争する社会を目指す。(例:アメリカ)

- メリット: 個人の自由度が高く、経済が活性化しやすい。

- デメリット: 貧富の差が広がりやすく、自己責任が求められる。

演説の後、生徒たちには真剣に考えてもらい、一票を投じてもらいます。ここで最も大切なのは、「どちらの考え方にも正解はない」という点です。どちらの社会にも良い点と課題があり、どちらを選ぶかは国民一人ひとりが決めていくこと。この模擬選挙が、生徒たちにとって「考える第一歩」になることを期待して実施しました。

授業後の手応えと未来への期待

初めての教壇で感じた、嬉しい手応え

教材としては近畿税理士会がモデルテキストとしてPowerPointを用意してくれています。持参したノートPCに教室に備え付けられているプロジェクターをつなげて、授業を行いました。

初めての講師役は、正直なところ非常に緊張しました。しかし、相手は中学3年生の15歳。3年後には選挙権を得る、まさに人生の大きな節目に立つ未来の主権者たちです。冒頭の自己紹介で「子供とマインクラフトをやるのが趣味ですが、中学生もマイクラやるの?」と問いかけると、多くの生徒が反応してくれ、一気に場の空気が和んだのを感じました。堀江中学校では水泳の授業直後で眠たい時間帯だったにも関わらず、花乃井中学校では6時限目で眠い時間にもかかわらず、みなさん寝ずに最後まで頑張ってくれました。

この授業で伝えた「自分たちの社会を創るための、私たちの税金」という感覚が、生徒たちの心に少しでも残ってくれることを、講師として強く願っています。

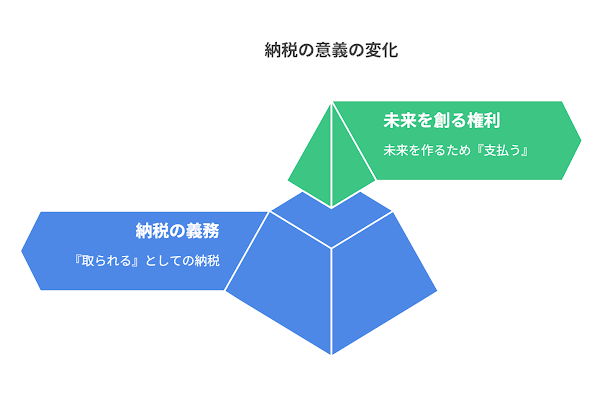

まとめ:納税は「義務」から未来を創る「権利」へ

今回の租税教室で最も伝えたかったのは、税の知識そのもの以上に、「税の決定プロセスこそが民主主義の根幹である」という事実です。私たちが選挙で代表者を選び、その代表者が国会で議論を尽くして税のルールを決める。この流れに参加することこそ、国民が主権者である証です。この視点に立てば、納税は単なる「義務」から、社会を構成する一員としての「権利の行使」であり、未来を創るための「責任」へと変わるのではないでしょうか。

この記事が、読者の皆様にとってご自身の税金の使われ方や、社会のあり方について改めて考えるきっかけとなれば幸いです。

読者の皆様へ(CTA)

- この記事を読んで税金や社会について考えたこと、感じたことなど、ぜひコメント欄にお寄せください。

- ご家庭で「大きな政府と小さな政府、どっちがいいと思う?」と話題にしてみてはいかがでしょうか。

- 税理士は税の専門家として、暮らしやビジネスをサポートしています。税に関するご相談はお問い合わせ欄までお気軽にお問い合わせください。

税理士 今北有俊