「最近、会社を設立したので税務上の手続きについて知りたい」というご相談をよくいただきます。会社を設立してすぐは、何を、いつまでに、どこへ提出すれば良いのか、あるいはご自身で調べた情報が本当に正しいのか、不安になりますよね。この記事では、「最低限これだけは出しておきたい」と感じる必須の税務関連の届出について、手続きの全体像から具体的な書類の内容まで、分かりやすく解説します。

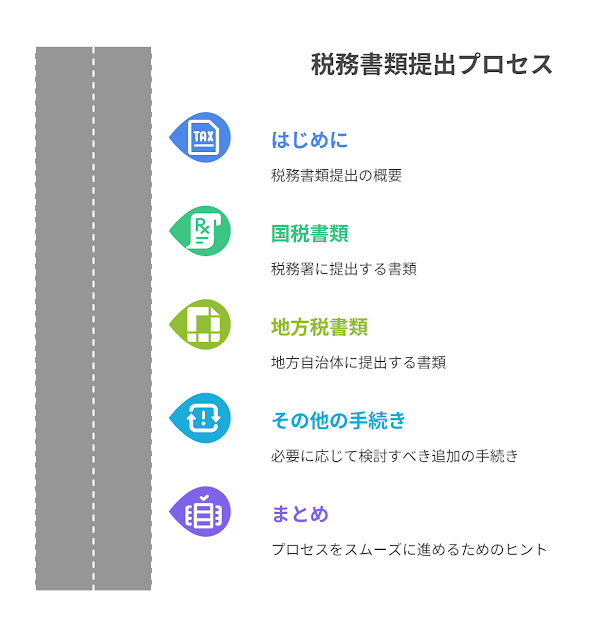

はじめに:税金の届出先は「3カ所」ある!

「会社を設立したけれど、税金関連の手続きはどこに出したら良いの? とりあえず税務署?」

これは半分正解です。実は、税金の手続きは1カ所では終わりません。

税金は大きく分けて国に納める「国税」と、地方に納める「地方税」の2種類があります。そして、地方税はさらに「都道府県民税」と「市町村民税」に分かれます(東京23区のような特別区の場合は、東京都への提出となります)。

したがって、会社設立後の税務手続きの提出先は、以下の3カ所になります。

- 国税 → 税務署

- 都道府県民税 → 府税事務所、県税事務所など

- 市町村民税 → 市税事務所、市役所など

この3カ所に、それぞれ必要な書類を提出していくことになります。では、具体的にどのような書類が必要なのか見ていきましょう。

【国税編】税務署へ提出すべき6つの重要書類

まずは、国の税金を管轄する「税務署」への届出です。特に重要な6つの書類を解説します。

① 法人設立届出書

これは読んで字のごとく、法人を設立したことを税務署に知らせるための届出です。法人の基本情報を記載し、添付書類として定款の写し(合同会社や株式会社の場合)や寄付行為の写し(公益法人等の場合)が必要です。設立後2ヶ月以内に提出しましょう。

② 青色申告の承認申請書

「青色申告」という言葉を聞いたことはありますか?これは簡単に言うと、『日々の取引をルールに則ってきちんと帳簿に記録する代わりに、税金計算上有利な特典が受けられる』という制度です。

「きちんと帳簿に記録する」とは、具体的には複式簿記という方法で帳簿をつけることを指します。簿記の資格試験などで学ぶ、あの簿記のことです。通常は、会計ソフトを利用してこの帳簿作成を行っています。

この有利な青色申告制度を設立初年度から受けるためには、設立日から3か月以内(もし3か月以内に最初の決算期末が来る場合は、その期末の前日まで)に申請書を提出する必要があります。提出が遅れると初年度は特典が受けられないため、提出漏れの無いように注意しましょう。

③ 給与支払事務所等の開設届出書

役員報酬や従業員への給与を支払う場合、会社は支払う給与から所得税を天引き(源泉徴収)し、本人に代わって国に納付する義務があります。この源泉徴収を始めるために提出するのが「給与支払事務所等の開設届出書」です。給与の支払いを開始する事実があった日から1ヶ月以内に提出します。

④ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

通常、給与から天引きした源泉所得税は、支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。しかし、給与を支払う対象の人数が10人未満(9人まではOK、10人は×)の場合、この申請書を提出することで、納付を年2回にまとめることができます。

- 1月~6月分 → 7月10日までに納付

- 7月~12月分 → 翌年1月20日までに納付

この特例は、事務負担を大幅に軽減できるため、対象となる場合はぜひ提出しておきましょう。もちろんこの特例を受けても、忘れそうだから毎月納付したいという人は、毎月納付しても問題ありません。

⑤ 電子申告・納税等開始届出書 (e-Tax)

国税の電子申告システムである「e-Tax」を利用するために必要な届出です。この届出を提出することで、16桁の利用者識別番号と任意の暗証番号が発行されます。

実は、令和7年1月1日より、税務署に提出した書類や届出書への受領印の押印が廃止されました。つまり、紙で提出しても「提出した」という公的な控えが手元に残りません。そこで重要になるのがe-Taxです。e-Taxで提出すれば、送信記録が残るため、これが提出の確実な証明となります。最初にこの届出をwebのe-Tax上から行うことで、以降の他の書類もオンラインで提出可能になり、非常に便利です。

e-Tax:作成・送信する開始(変更等)届出書の選択(開始届出書)

⑥ 国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書

納税の方法にはいくつか選択肢があります。

- 納付書を金融機関窓口へ持参

- インターネットバンキング

- クレジットカード決済

- その他(QRコード納付やスマホ納付など)

しかし、一部の国税は納付書が自動で郵送されてこなかったり、インターネットバンキングやクレジットカード決済では手数料がかかったりする場合があります。

そこでおすすめなのが「ダイレクト納付」です。事前に引き落とし用の銀行口座を税務署に登録しておくことで、e-Taxのサイト内から直接、手数料無料で納税手続きが完了する制度です。インターネットバンキングの契約がなくても利用できるため、最も効率的でコストのかからない納税方法と言えるでしょう。

注意点として、法人の場合、この届出は銀行印を押印した紙の書類を郵送する必要があり、登録完了まで1か月ほどかかります。 法人設立後、すぐに法人口座を開設し、この届出書を提出しておくことをお勧めします。(執筆日現在、個人はwebのe-Tax内で提出でき数日で登録されますが、法人は紙提出が必須です。)

【地方税編】都道府県・市区町村へ提出すべき3つの重要書類

次に、都道府県と市区町村への届出です。国税の手続きと似ていますが、それぞれ必要になります。

① 法人設立届出書(地方税版)

税務署に提出したものと同じような内容の届出書を、都道府県と市区町村のそれぞれに提出します。国税(法人税)だけでなく、地方税(法人住民税や法人事業税)についても、法人が設立されたことを知らせるための手続きです。こちらも定款の写しなどの添付が必要です。(注:兵庫県では法人登記簿謄本も必要です)

② eLTAX 利用届出(新規)

「eLTAX(エルタックス)」は、地方税の電子申告システムです。国税のe-Taxの地方税バージョンと考えると分かりやすいでしょう。eLTAXの公式サイトから法人情報などを登録することで、利用者IDと暗証番号が発行され、オンラインでの申告や届出が可能になります。

③ 地方税共同機構ダイレクト納付口座振替依頼書

これも国税のダイレクト納付の地方税バージョンです。事前に口座を登録しておくことで、法人住民税や事業税などを手数料無料で電子納税できます。

特に、従業員の住民税(特別徴収)は各市区町村へ納付する必要があるため、従業員が複数の市区町村に住んでいる場合、このダイレクト納付は非常に便利です。eLTAXのサイトで必要事項を入力して依頼書を印刷し、銀行届出印を押して金融機関に郵送します。ユニークなのが、eLTAX上で作成した依頼書を印刷すると、記載した金融機関宛ての送付状が印刷でき、封筒に切り貼りして郵送ができます。こちらも登録に1か月程度かかるため、設立後早めの提出がおすすめです。

eLTAX:eLTAXスタートガイド ダイレクト納付口座の登録方法

その他、必要に応じて検討すべき手続き

上記が最低限必要となる手続きですが、会社の事業内容や方針に応じて、以下のような手続きも検討しましょう。

- 消費税課税事業者登録申請書(インボイス登録)

- 消費税簡易課税制度選択届出書

- 電子帳簿保存法の各種申請・届出

- 棚卸資産の評価方法の届出書

- 減価償却資産の償却方法の届出書

これらはその他の届出や申請書のほんの一部ですが、事業計画に大きく関わるため、税理士などの専門家と相談しながら進めるのが良いでしょう。

まとめ

今回は、会社設立後に必要となる税務手続きについて解説しました。ポイントを再確認しましょう。

- 提出先は「税務署」「都道府県」「市区町村」の3カ所

- 節税メリットの大きい「青色申告の承認申請書」は期限厳守

- e-TaxとeLTAXの利用開始手続きを早めに行う

- 最もおすすめの納税方法は手数料無料の「ダイレクト納付」

特に、設立後の手続き全体をスムーズに進めるための最大のコツは、「法人設立登記が完了したらすぐに法人口座(特にネット銀行)を開設し、国税・地方税のダイレクト納付の届出を最優先で行うこと」です。口座登録には時間がかかるため、ここを起点に動くことで、その後の納税や申告手続きが格段に楽になります。設立当初はやるべきことが多く大変ですが、計画的に一つずつ進めていきましょう。

CTA(Call to Action)

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

会社設立後の手続きは、専門的で分かりにくい点も多いかと思います。

- 今回の記事で不明な点や、ご自身の状況に合わせた具体的な相談がありましたら、ぜひ下のコメント欄にご質問ください。

- 信頼できる税理士をお探しの方は、ページ下部のお問い合わせからご連絡をお待ちしています。

- 最新の税務情報や法改正のポイントを見逃さないために、今後もぜひ当ブログをご確認ください。

税理士 今北 有俊